ビルメンテナンス業界従事者であれば、取得を推奨されることもある資格のうちの一つである消防設備士の資格のことをご存知かもしれません。消防設備士を取得すると年収などの待遇があがるなどといったメリットがあるでしょう。

この記事ではこおれから消防設備士の資格を目指している、考えている方に向けた消防設備士のことがわかる記事になります。消防設備士の資格試験を受けるための受験資格や試験科目、合格率、取得のメリットなどの情報をお届けします。

まずは消防設備士という資格はどういう資格なのかということを押さえておきましょう。

消防設備士とは

消防設備士とは消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検設備を行うことができる国家資格になります。オフィスなどで、消防設備を設置している姿をみたことがあるのではないでしょうか?

日本はしばしば災害大国といわれるように災害のリスクは常につきまといます。そんななか安全な生活を送るためには施設に消火器などのような災害リスクを低減してくれる設備を設置するための専門家が消防設備士です。災害リスクから身を守るための仕事をしているといってもいいでしょう。ちなみに消防設備士は消防法を設置根拠としています。

消防設備士の資格の種類

消防設備士の資格にはいくつか種類があり、甲種、乙種という分類が工事整備対象施設別に分類され、それぞれの設備に点検頻度が決められています。それぞれの設備ごとに必要になる消防設備士の資格の区分は以下の表のようになります。(出典:一般財団法人消防試験研究センター)

| 消火設備の種類 | 点検資格 | 点検期間 | ||

|---|---|---|---|---|

| 甲種・乙種 | 消防設備点検資格者 | 機器点検 | 総合点検 | |

| 消火器・簡易消火用具 | 第6類 | 第1種 | 6カ月ごと | - |

| 屋内消火栓設備 | 第1類 | 1年ごと |

||

| スプリンクラー設備 | ||||

| 水噴霧消火設備 | ||||

| 泡消火設備 | 第2類 | |||

| 不活性ガス消火設備 | 第3類 | |||

| ハロゲン化物消火設備 | ||||

| 粉末消火設備 | ||||

| 屋外消火設備 | 第1類 | |||

| 動力消防ポンプ設備 | 第1類又は第2類 | |||

| パッケージ型消火設備 | 第1類又は第2類又は第3類 | |||

| パッケージ型自動消火設備 | 第1類又は第2類又は第3類 | |||

| 共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | |||

| 特定駐車場泡消火設備 | 第2類 | |||

消防設備士の試験が敬遠される理由第一位は、種類が多すぎて何を受けたらいいかわからないということでしょう。このことについては受験者により変わってきますのでまた別の記事で紹介できればと思います。次からはそんな消防設備士の資格試験情報についてを解説していきます。

消防設備士の資格情報

受験資格、受験料、試験日、試験地、申込期間

受験資格

上述の通り消防設備士には甲種と乙種が存在しますが、甲種には受験資格があり、乙種には受験資格はありません。ですので、乙種はだれでも制限なく受験が可能になります。

甲種

甲種特類:甲種特類を受験するには、甲種第1類から第3類までのいずれか一つ、甲種第4類及び甲種第5類の3種類以上の免状の交付受領済みであること

特類以外:特類以外の受験資格については電気工事士の資格保持者であったり、乙種取得の実務経験2年が必要だったりとかなり様々な受験資格要件がありかなり複雑になっています。特類以外の種類の詳細はこちらをご参考ください

乙種

乙種については受験資格による制限はありませんので誰でも受験ができます。ですので、ゼロから消防設備士の資格取得を目指す場合は乙種から受験することも有用でしょう。

受験料、試験日、試験地、申込期間、資格手当

詳細についてはこちら

| 受験料 | 甲種:5,700 乙種:3,800 |

| 試験日 |

試験地により開催日時が異なる

|

| 試験地 | 全国47都道府県 |

| 申込期間 |

インターネットと書面による申込が可能ですが、それぞれ開催場所により異なります

|

消防設備士の資格は先述の通り会社から取得を推奨される資格の一つですので、会社から資格手当をだす場合があります。月々甲種で3000円、乙種で2000円などといった次第です。甲種と乙種では甲種のほうが会社側からの需要は高いようです。

試験科目、合格基準

試験科目

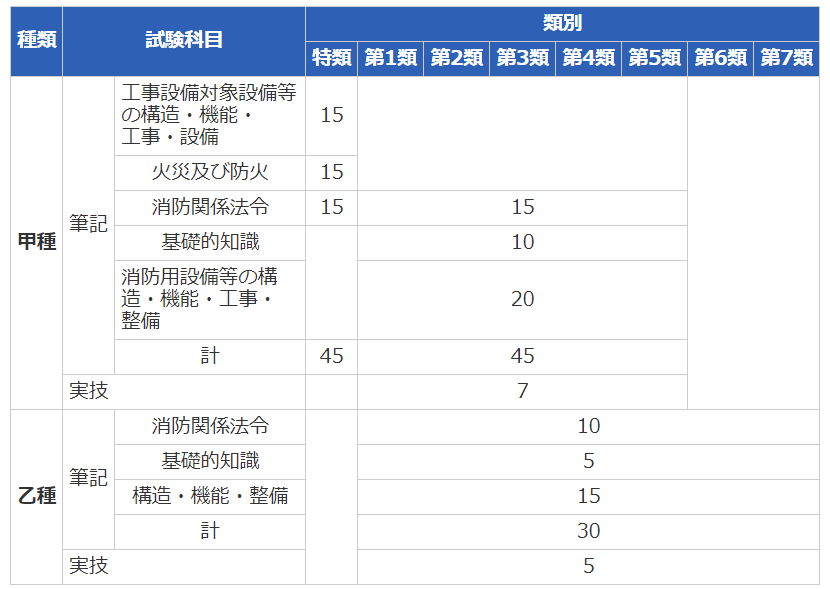

消防設備士試験科目

消防設備士の試験は甲種、乙種ともに学科試験と実技試験に分かれています。学科試験を合格し、実地試験を合格することで消防設備士の資格を取得できます。また、消防設備士の試験科目は受験者がすでに取得している資格により免除されることがあります。詳しくはこちらをご参照ください。他の種類の消防設備士、電気工事士、電気主任技術者技術史などの資格がそれらに該当することがあります。

合格基準

甲種特類:各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上の得点が必要

特類以外:筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を収めたものを合格としている。*試験一部免除者は、免状を受けた以外の問題で上記の成績を修めた受験者を合格としています。

合格者数、合格率

甲種

| 年度 | 区分 | 甲種 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特類 | 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 甲種計 | ||

| 30 | 申請者 | 336 | 3,650 | 1,015 | 1,137 | 5,641 | 1,061 | 12,840 |

| 受験者 | 299 | 2,658 | 820 | 913 | 4,319 | 842 | 9,851 | |

| 合格者 | 66 | 817 | 285 | 350 | 1,471 | 287 | 3,276 | |

| 合格率 | 22.1 | 30.7 | 34.8 | 38.3 | 34.1 | 34.1 | 33.3 | |

| 29 | 申請者 | 334 | 3,580 | 978 | 1,048 | 5,424 | 1,043 | 12,407 |

| 受験者 | 283 | 2,651 | 767 | 810 | 4,225 | 836 | 9,572 | |

| 合格者 | 59 | 750 | 266 | 228 | 1,364 | 321 | 2,988 | |

| 合格率 | 20.8 | 28.3 | 34.7 | 28.1 | 32.3 | 38.4 | 31.2 | |

乙種

| 年度 | 区分 | 乙種 | 合計 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 | 乙種計 | |||

| 30 | 申請者 | 537 | 158 | 202 | 2,889 | 250 | 5,686 | 1,466 | 11,188 | 24,028 |

| 受験者 | 428 | 130 | 180 | 2,268 | 207 | 4,547 | 1,227 | 8,987 | 18,838 | |

| 合格者 | 135 | 55 | 56 | 734 | 86 | 1,838 | 750 | 3,654 | 6,930 | |

| 合格率 | 31.5 | 42.3 | 31.1 | 32.4 | 41.5 | 40.4 | 61.1 | 40.7 | 36.8 | |

| 29 | 申請者 | 555 | 163 | 195 | 2,404 | 240 | 4,794 | 1,511 | 9,862 | 22,269 |

| 受験者 | 440 | 140 | 162 | 1,915 | 197 | 3,866 | 1,306 | 8,026 | 17,598 | |

| 合格者 | 119 | 54 | 41 | 617 | 84 | 1,354 | 772 | 3,041 | 6,029 | |

| 合格率 | 27.0 | 38.6 | 25.3 | 32.2 | 42.6 | 35.0 | 59.1 | 37.9 | 34.3 | |

ビルメンテナンスにあるとよいとされる資格であるビルメン4点セットやビルメン上位資格と比較すると合格率は低いので、資格の難易度はそれほど高くはなでしょう。

注意しておきたい消防設備士の免許取り消し

消防設備士の免許は免許取り消し規定があります。減点制をとっており、合計違反点数が20に点に達してしまうと免許が取り消しになってしまいます。1年間計算で1年で-5点、2年で-10点といった次第です。

t消防設備士には、取得後に参加義務のある講習義務が存在します。この講習に参加しないと消防設備士の免許の点数が減点になってしまします。

消防設備士の試験対策

消防設備士は危険物取扱者と同様に過去問が公開されていないので、過去問対策は難しいです。ですので、出版社が出版している参考書を元に対策することが得策でしょう。

受験者の中には職業訓練校を利用し、合格する方もいるようです。独学による対策も十分に可能ですが、このような合格可能性をより高めるようなサービスを利用するのも資格を取得するためのコツといえるでしょう。

消防設備士の試験には上述の通りに甲種と乙種がありますが、筆記試験はどちらも4択の問題になります。過去問での対策はできませんが、出版社により出版された参考書を元にテキストの4択問題を繰り返し解くことが合格につながる可能性を高めます。

消防設備士の参考書は以下のようなものがあります。↓

本試験によく出る! 第4類消防設備士問題集 (国家・資格試験シリーズ 187)

Amazonで工藤 政孝の本試験によく出る! 第4類消防設備士問題集 (国家・資格試験シリーズ 187)。アマゾンならポイント還元本が多数。工藤 政孝作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また本試験によく出る! 第4類消防設備士問題集 (国家・資格試験シリーズ 187)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。

乙種は受験資格がないぶんゼロから消防設備士を受験する人にとっては最初の関門ですが、甲種の試験はビルメン業界従事者であったりする人にとっては受験することで年収などの待遇につながります。

消防設備士の年収

勤務経験年数により年収は変わってくるというのは消防設備士に限らずあらゆる職業でみられる現象ですので、そのことは当然のものとします。

求人情報などから消防設備士として求人を出している求人情報を見てみるとおおよその平均年収は約420万円となっていました。平均年齢は約36歳となっていました。経験が年収に作用することも考えると、若いうちは300万円帯の年収かもしれませんが10年スパンで約100万円年収が上がってくることを考えると年収は低いとはいえないでしょう。

消防設備士のメリット

ビルメン資格の中でも難関という資格ではないですが、ある程度の難易度を誇っている消防設備士の資格情報についてお届けしてきました。

では、消防設備士の資格を取得するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

消防設備士の資格を取得するメリットとしてはキャリアアップにつながる可能性を高めるということでしょう。消防設備士の資格を活かすだけで転職活動などでは優位になれます。

なぜなら、消防設備はどんなビルにも備わった設備ですのでそれを管理できる人材は重宝されます。その分の年収のアップにもつながります。

また、電験のような資格にもいえるのですが、このような業務特性が高い資格職は「独立」ができるというメリットが存在します。わかりやすい資格を活かした独立は弁護士でしょう。

これと同様に消防設備士の資格も資格を活かした独立開業が可能な資格職です。消防設備の点検業者として独立開業した消防設備士の中には年収800万円を稼ぎ出す方もいらっしゃるようです。

可能性に満ち溢れた資格といえるので、消防設備士の資格を取得することのメリットはおおきいでしょう。