普段電気主任技術者として勤務されている方や、これから電験の資格を目指そうという方なら聞いたことはあるかもしれません。

ヨーロッパ(特に島国イギリス)で活発な動きを見せている「洋上風力発電」について解説します。

今後、より一層日本国内企業が導入を試みる可能性もありますので、電気主任技術者の新しい職場となりうるかもしれません。

いずれは海の上の電気主任技術者が活躍するでしょう。

洋上風力発電とは

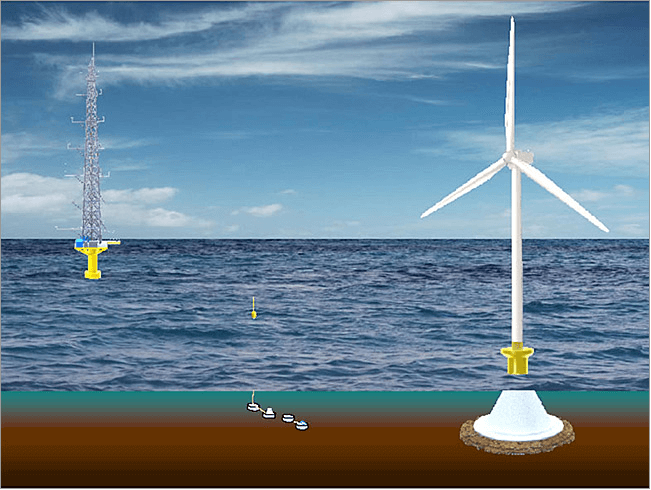

浮体式洋上風力発電は、海や湖など(off-shore)で発電する「洋上風力発電(オフショア風力発電)」の一種で、発電装置を底に固定せず水面に浮かばせる発電方式です。

「洋上」と冠していますが、必ずしも海の上である必要はなく、湖、フィヨルド、港湾内等に設置されたものも含見ます。

日本風力発電協会も洋上風力発電を再生可能エネルギー推進のための重要な位置づけを占めていると発表しています。

固定価格買取制度の後押しもあり、新たな電力供給源として注目度が高まってきているのが洋上風力発電です。

コペンハーゲンの洋上風力発電所の様子

洋上風力発電の種類

洋上風力発電にも工法の種類があります。

大きく分けて「着床式」と「浮体式」が存在します。

浮体式洋上風力発電

現在ポルトガルなど欧州各国で研究が進んでいる浮体式洋上風力発電ですが、これは洋上に浮かんだ浮体式構造物を利用する工法です。

水深50メートルより深い場所では着床式工法は採算性が悪くなる。この着床式のデメリットを克服する形で注目されているのが浮体式洋上風力発電です。

しかし、日本には沿岸の海岸が少ないため実用化には困難が伴うでしょう。

日本でも現在三菱重工などの企業が主導となり開発を行っているようです。

ただ、浮体式洋上風力発電にも種類があり、「円柱浮標(spar)」、「半潜水艇(セミサブ)」、「緊急係留プラットフォーム(Tension Leg Platform)」があります。

浮体式洋上風力発電のイメージ図

着床式洋上風力発電

着床式の特徴としては、プラントの基礎を海底に固定する点があげられます。

着床式とは、

①支持物体が流体力荷思に支えられている②海上、湖沼、河川などの水上を利用して直接風力発電装置、制御・監視装置を設置し、月電する装置と定義されています。

日本でもこの着床式洋上風力発電は行われており、代表的なもので銚子市の洋上風力発電所があげられます。(観光スポットにも指定されているようです。)

メリット

メリットに関してはご存知の方も多いかもしれませんが、なぜ、洋上風力発電が進められているのかをというメリットを過剰書きで紹介します。

◇大型化、多数の設備が設置可能

水深が深い場所では浮体式洋上風力発電が有効

大型タービンを導入できる

◇人に影響を及ぼす可能性が低い

陸上から数Km離れた場所にあるため、騒音や景観破壊が起きにくい

これについては山口県下関市での抗議活動にあるように、「超低周波音」の問題もありますので、検証が必要とされます。

◇安定的な海上風

理論的には発電量は風速の3乗に比例するため、不安定な陸上風より海上風のほうが優れている。

変動が陸上に比べて少ない

◇新たな電力供給源

再生可能エネルギーとして注目されていることがその裏付けになるでしょう。

課題は多いですが、一部機関の算定では原子力発電以上にコストがかからない可能性もあります。

これらが洋上風力発電のメリットとして挙げられます。

デメリット

メリットがあればもちろんデメリットもあるというのが世の常ですが、洋上風力発電のデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

◆建設コスト

やはり発電所の建設は大がかりな工事であるため建設費用はかかります。

特に洋上風力発電所の建設は海底基盤の建設や海底送電ケーブルの敷設コストがかなり上乗せされます。

イギリスの政府系特殊法人である「THE CROWN ESTATE」が洋上風力発電所の理解を促すために発表した洋上風力発電ガイドでの洋上風力発電建設コストは総計2000億円になりました。

洋上風力発電建設コストの内訳です。

◆環境問題

洋上風力発電の問題点として挙げられていますが、漁業への影響

最大9メガワットを発電できる巨大タービンを建設しますが、土台に既存の生態系とは異なる生態系が生まれる可能性があります。

極端な具体例ですが、土台にムール貝が群がり、ムール貝に魚やカニが集まり、カニや魚を目指してアザラシがやってくるというような状態です。

日本では、未だデータ数が少ないため検証は難しいかもしれませんが、何らかの影響はあるでしょう。

◆メンテナンス問題

以上でみた建設コストのうち、メンテナンスにかける費用はわずか2%で約32.5億円です。

しかし、金額の問題ではなくメンテナンスをどうするかということについては非常に慎重になる必要性がありそうです。

特に保守メンテナンスを行う電気主任技術者はこのメンテナンスについては気になる箇所が多いかと思います。

洋上風力発電は規模が大きく、港から離れた場所に発電所があるため遠隔メンテナンスや運用状況をきちんと理解し、把握することで設備利用率を高めるという必要性があります。

今の日本でのメンテナンスは開発段階で機械の状況を正確に把握できるようになっているようです。

[contact-form-7 id="5634" title="CTA_ボタン_電気業界"]

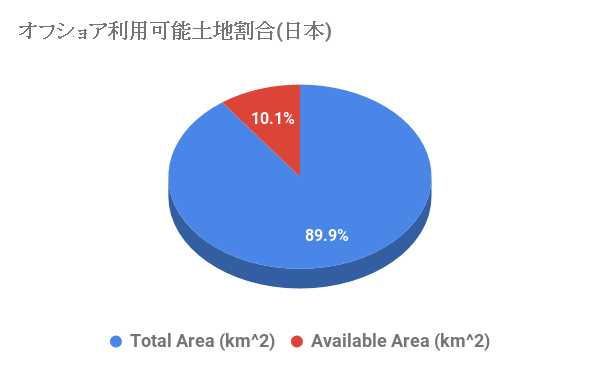

利用可能場所でみる日本とイギリスでの洋上風力発電の比較

日本での洋上風力発電の開発や運用、法律などは欧州の事例を参考にしていることが多いです。

潜在的に日本で洋上風力発電が設置できる場所はあるのか?

*データソース参照元

https://catalog.data.gov/dataset/global-cfdda-based-onshore-and-offshore-wind-potential-supply-curves-by-country-class-and-

nrel_cfddawindsc_2013_06_03

上の図は洋上風力発電設置で必要となる国土のうちのオフショアの利用可能な場所の割合です。

日本の国土のうち、洋上風力発電として利用可能な場所は10%の土地になるようです。

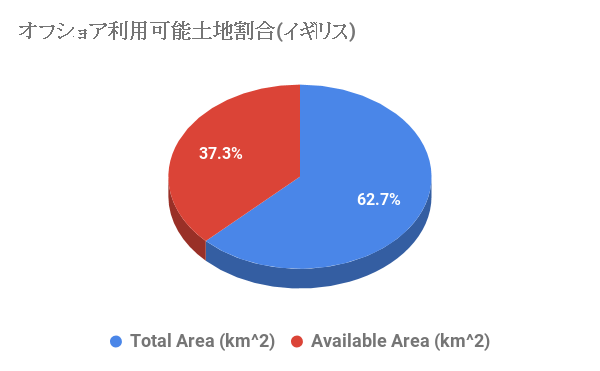

同じ島国である洋上風力発電の先進国イギリスもみていきましょう。

[caption id="attachment_498" align="aligncenter" width="600"] イギリスでのオフショア利用可能場所は日本より多そうです。

イギリスでのオフショア利用可能場所は日本より多そうです。

このように、同じ島国で比較してもイギリスの方が洋上風力発電の設置個所が広大であるようです。

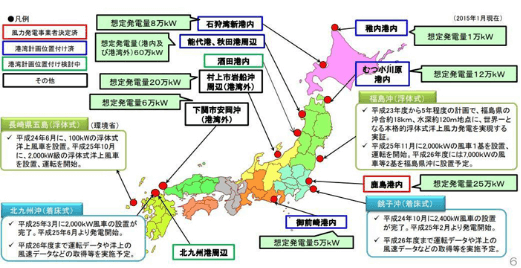

では、日本にある洋上風力発電所はどこにあるのか、できるのか?

洋上風力発電の導入ペース(出典:風力発電の導入状況等について 資源エネルギー庁(平成27年2月))

当然ですが、海沿いの県や市町村に洋上風力発電は設置されそうです。

ですが先ほども少し触れましたが、山口県の下関ではすでに洋上風力発電の設置に対する抗議活動が起きていたりと、やはり導入には丁寧な説明が求められるでしょう。

次にどのくらい洋上風力発電が有効に使われるかを比較します。

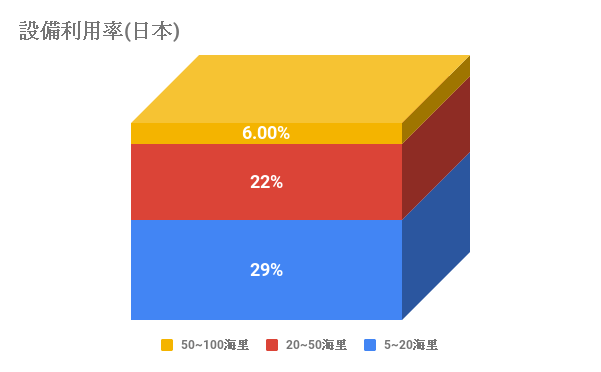

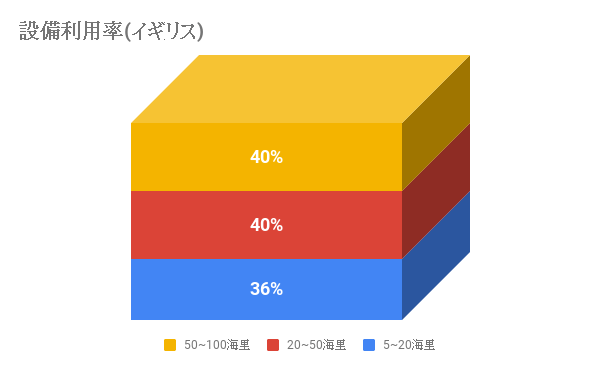

日本とイギリス、洋上風力発電設備利用率比較

設備利用率

発電設備の総供給設備容量に対する発電電力量の比であり、設備がどのくらい有効に

使われているかを表現する指標である。設備利用率は下式で表わされる。

計算式は

設備利用率(%)=年間発電電力量(kWh/年)/(年間時間数(365 日×24 時間)×設備容量(kW))×100(%)

と算出できる。

| Wind Classes | Capacity Factor |

| c1 | 0-0.18 |

| c2 | 0.18-0.22 |

| c3 | 0.22-0.26 |

| c4 | 0.26-0.3 |

| c5 | 0.3-0.34 |

| c6 | 0.34-0.38 |

| c7 | 0.38-0.42 |

| c8 | 0.42-0.46 |

| c9 | 0.46-1.0 |

|

海岸の深さ

|

日本の海里別設備利用率

細かい算出方法などは割愛しますが、日本とイギリスで海里別の設備利用率をデータソースを元にグラフ化した。

やはり浮体式洋上風力発電を行うための遠岸での開発は設備利用率を見ても6%とかなり難航しそうです。一方イギリスの場合、最も設備利用率が高かったのは50~100海里で40%でした。

日本では着床式の洋上風力発電工法が恐らく設備利用率的にも向こう何年かは続きそうです。

まとめ

以上最近アツい洋上風力発電についてを紹介してきましたが、まだ進歩の続く領域ですし洋上風力発電の求人情報もでてまいりました。

今後、「洋上風力発電のメンテナンス業務」という形で電気主任技術者の求人もあるでしょう。

とにかく、浮体式洋上風力発電が進みにくい現状は恐らく「技術課題」なのでしょう。

浮体式洋上風力発電には膨大なお金がかかりますし、技術面、環境面、雇用の面など洋上風力発電はまだまだ考慮すべきことがおおそうです。

ですが、のちに紹介するかもしれませんが福島県での洋上風力発電の取り組み等再生可能エネルギーの新たな発電方法として注目され続けるのは間違いないでしょう。