電気主任技術者の認定取得について

電験の資格に共通して言えることなのですが、電験資格には二種類の取得方法があります。

一つは「国家試験」に合格すること。一つは「実務経験、もしくは学歴による認定」により取得すること。この二つがあります。

電気主任技術者の認定取得については☞「電気主任技術者の実務経験による認定取得を解説❢」を参照。

電気主任技術者認定取得の流れ

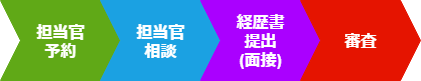

電気主任技術者の免状を認定取得するには、以下のようなステップを踏まないといけません。

このような流れで、各地にある電力安全課に在中している認定権者(担当官)に書類提出、面接の予約をし、面接を行い、審査に通ると晴れて電気主任技術者の免状交付となります。しかし、審査に落ちる、もしくは経歴書の修正が入るとまた繰り返しになるのです。おおよそ半年くらいの期間で免状交付までたどり着けます。

今回は、そんな電気主任技術者(電験)の中でも三種に次ぐ人気を誇り、かつ近年再エネ分野での需要が高い第二種電気主任技術者(電験二種)の認定取得について、「認定には何が必要か」「認定取得は難しいのか?」「認定取得と試験の取得に転職などの際に違いはあるのか」といった観点などから「電験二種の認定取得について」を紹介します。

電験2種(二種)の実務経験による認定取得の条件

認定取得の学歴(単位)に関する条件

認定取得において必要とされる条件のうちの一つに単位取得数が挙げられます。このような単位は認定校と呼ばれる高校や大学などでの単位になります。

全国の電気主任技術者の認定校(大学等)については☞「経済産業省:電気主任技術者認定校一覧(令和6年版)」

どんな単位が必要なのかというと大まかに強電(発電、変電などの電気工学分野)に関する単位が多く、弱電(システム工学などの電子工学分野)の単位も必要になります。

どのくらいの単位が必要かというと大学、高校、専門学校、高専によって必要な単位数が変わってきます。

必要な単位数と科目については以下のファイルで確認できます。

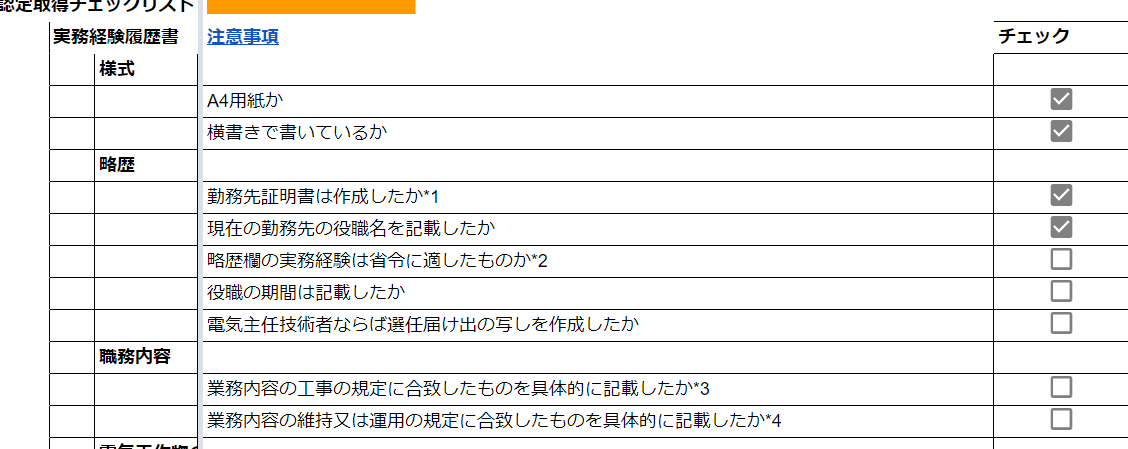

電気主任技術者認定取得:実務経験履歴書チェックリストからダウンロードできます。

なお、認定に必要な単位数が大学を欠席したなどの理由で不足している場合は不足単位の補充措置が可能になっています。不足単位の補充は電験2種の国家試験の試験科目に合格することで補充できる場合もあります。

不足単位の補充に関する情報が記載されています。

認定取得における実務経験(経験年数と電圧の規定)の条件

電験二種の認定取得に必要な条件として、「実務経験」が求められます。この実務経験は「何年の経験年数が必要」で、「どんな経験、認定にはどのくらいの電圧規模の電気工作物の経験」が必要なのかを以下の表にまとめました。

| 経験年数 | 実務経験内容 |

|---|---|

| 第三種電気主任技術者の免状交付を受けた後5年以上 | 電圧1万V以上の電気工作物の工事、または維持運用経験 |

実務経験により電気主任技術者の免状を認定取得する際には「実務経験履歴書」という書類を記載しなければなりません。その他の事項に関しては日本電気技術者協会をご参照ください。

特に電験二種は17万V未満の電気工作物の維持運用業務を行うための資格ですから、実務経験にもそれに見合う経験が求められます。

実務経験の内容では、特別高圧(22kV)以上の電気設備での実務経験内容などを記載することが求められるようです。発電所での実務や変電所での実務であることが理想であるようです。

何度も返される。。実務経験履歴書

実際に実務経験履歴書を全国各所にある産業保安監督部電力課に持っていくと、実務経験履歴書にモレや記載ミスがありなかなか通してくれないことがあります。そのようなミスを防ぐために先ほどのような実務経験履歴書チェックリストを作成しました。

この実務経験履歴書ですが、初めて書く場合はなかなか書くのが難しく経験者の指導のもと添削を受ける必要性があるものです。認定取得の期間内に電力安全課に実務経験履歴書を持っていき2~4回、もしくはそれ以上の修正依頼を受けて帰ってくるのが普通です。もちろん中には一発で認定取得できる人もいます。

免状交付において必要なもの

最終的に電験二種免状交付申請において必要になるものは以下のようになります。(日本電気技術者協会より引用)

| 必要書類 | 対象者 |

|---|---|

| 主任技術者免状交付申請書 | すべての申請者 |

| 卒業証明書 | 1,又は2に該当するもの |

| 単位取得証明書又はこれに替わるもの | 1に該当するもの |

| 電気主任技術者免状又は合格書の写し | 3に該当するもの |

| 実務経歴証明書 | すべての申請者 |

| 戸籍抄本又は住民票 | すべての申請者 |

| 免状送付用宛先用紙 | すべての申請者 |

- 経済産業大臣が認定した教育施設(以下「認定学校」という。)で所定の科目を修めて卒業した者

- 旧電気事業主任技術者資格検定規則(以下「旧規則」という。)による認定学校卒業者

- 現に免状を交付されている者(旧規則による国家試験合格者及び詮衡検定合格者を含む)

以上の書類などを揃えて認定面接に臨むのです。

厳しい?電験二種(電験2種)認定の面接。

基本的に電気主任技術者の認定取得もそうですが、電験2種の認定は難しいです。

なにが難しいかというと、実務経験にかんして面接時に根掘り葉掘り深堀されてきちんと試験に合格できるような知識をもって解答しないといけないからです。

経験のみを淡々とプレゼンするのではなく、試験で問われるような知識を兼ね備えておく必要があるのです。面接の際に電気主任技術者としての知識と経験をプレゼンできれば面接官も評価を下せます。

例えば、高圧設備の点検業務経験を話すと、高圧以上の電圧に見られる静電誘導が電線の周囲に電圧を生じさせることの理論についてを問いただしたりします。このようなことを聞く背景としては「安全」の観点を重視しているからこそ(線間短絡(ショート)や地絡の危険性)です。

面接においてこの安全面から経験内容に関するような質問がされることがあるようです。また、電気設備技術基準、保安規定などの法規分野の知識を押さえていることの証明を口頭でしなければなりません。認定に関する面接では、このように知識と経験の車の両輪を説明できると免状交付につながりやすくなるようです。

こうしたこともあってか認定取得による免状交付を受ける年齢層は20,30代の若者というよりかは50代60代のベテランの方が多くなっているようです。三種であれば別かもしれませんが、2種ともなるとベテラン層による認定取得が多くなってくるようです。

聞く話によると、どこかの電力安全課で電験2種の認定取得の難易度を試験と同一水準にするとかしないとか。

まとめ

以上のように第二種電気主任技術者の認定取得についての条件や方法、面接に関しての情報を紹介してきましたが、電験2種を試験で取得するか、認定で取得するかで効力に大きな違いはありません。しいて言うとすれば免状番号が、試験がEで始まり、実務経験による認定がCで始まるという違いくらいでしょう。

試験にせよ認定にせよ電験2種の取得難易度は非常に高いです。この第二種電気主任技術者の資格をどういう人物に取得してほしいかをとある電力安全課の人に聞いたところ、「この電機業界経験が非常に重視されます。経験と知識を両方兼ね備えた人物にこの資格を取得してほしい」とのことでした。

知識と経験を兼ね備えることは何年も仕事をこなし、知識をつけなければなりません。毎日の積み重ねが相当に重視される国家資格といえるでしょう。