受変電設備の仕組み-電気設備図鑑No.2

前回の記事では電気設備図鑑No.1として電気設備とは何かについてを紹介しました。

今回の記事ではそのNo.2ということで受変電設備についての紹介記事になります。

受変電設備がそもそも何かということと、受変電設備の方式、受変電設備の機器の構造はどうなっているのか、メンテナンスはどうするのかという観点から紹介します。

結論から言うと、受変電設備は我々の生活の発電所から生成される電気を我々の生活で使用できるように変換してくれる設備なのです!

受変電設備とは??

受変電設備を知る前に少し電圧の種別についてを紹介します。電圧はその大きさにより以下のように低圧、高圧、特別高圧(特高)の3種類に分類されています。低圧や高圧という言葉はきいたことがあるという方はいらっしゃるのではないでしょうか。

低圧、高圧、特別高圧の違い

| 低圧、高圧、特別高圧の違い | ||

| 低圧 | 高圧 | 特別高圧 |

| 直流750V以下、交流600V以下 | 直流750V超7000V以下、 交流600V超7000V以下 |

7000V超 |

受変電設備とは~その役割~

電力会社から電気は供給されることについてはご存知の通りですが、その電力会社から供給される電力は☝のうちの高圧、特別高圧にあたる電圧になります。なので、電圧を落としてあげて家庭に供給しなければならないのです。このことを降圧と呼びます。この降圧を担う自家用電気工作物の設備を総称したものが「受変電設備」なのです。

そんな受変電設備なのですが、単に降圧を行うだけでなく、落雷や台風、大雨などの災害や異常気象による配電の事故の際に接続された負荷設備を保護して二次被害を防止するというような防災の役割も持っているのです。

受変電設備といえども電気設備(電源設備)の一種ですからメンテナンスの必要性があります。電気事業法によると受変電設備を保有する事業所は受変電設備の保安管理を行うことを義務付けられています。いわゆる法定点検と呼ばれるものです。詳しくは後述します。

受変電設備の仕組み、構造には2種類の方式がありそれぞれに特徴があってメリット・デメリットがあるのです。それらの違いについて次に見ていきましょう。

2種類の方式による受変電設備の仕組み、構造

この受変電設備の構造の方式2種類には「開放型変電設備(オープン式)」と「閉鎖型受変電設備(キュービクル式)」があります。それぞれの違いは簡単にいうと、開放型か閉鎖型かということです。なにに対しての開閉かというと「変圧器」に対しての開閉になります。

それぞれの違いについてみていきましょう。

開放型受変電設備(オープン式)の特徴

現在では一般物件では採用されにくくはなっていますが、電力会社や電気鉄道会社など大容量の電力を使用する施設では多く採用されています。

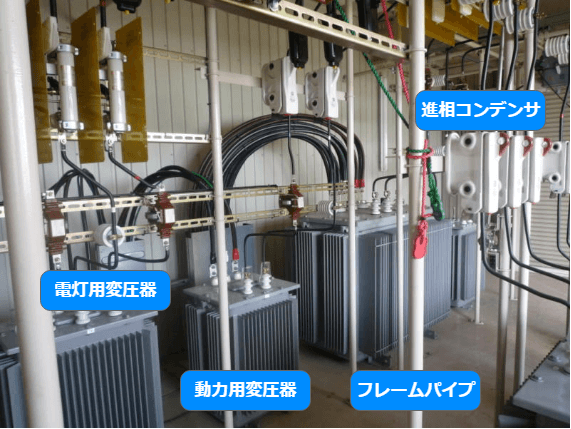

開放型の特徴としてはフレームパイプと呼ばれる枠のようなものの中に受電盤、変圧器、高圧コンデンサなどを組み込んでいるのです。

とはいっても開放形受変電設備の構造は理解しにくですよね。以下のような構造になっているのです。

出典:株式会社中馬工業

次に開放形受変電設備のメリットとデメリットはどういったものがあるのかについて紹介します。

メリット

- 機器の入れ替えが簡単で開放形なので目視でメンテナンスができる

- 増設が簡単

デメリット

- どうしても使用する面積が広く大きくなってしまう

- 現場据付で工事するため職人の腕に品質が左右されがち

- 日光に照らされることがあるので直視日光などの環境面でのリスクがある

閉鎖型受変電設備(キュービクル式)

キュービクル式はオープン式よりかは一般向けですのでご存知の方も多いのではないでしょうか。キュービクル式とは、変圧器や進相コンデンサのような高圧機器や高圧電気の通り道である母線、配電盤などを箱のような金属製のものに閉じ込めているのがキュービクル式の特徴です。

キュービクルのイメージは以下のようなものです。街中でもめにすることがあるでしょう。

キュービクルのイメージ画像

この箱の中に上の進相コンデンサなどが入っているのです。中身の構造がどうなっているのかというと以下のような構造になっているのです。

キュービクルの仕組み、構造(出典:中部電気協会)

メリット

- 機器が収納されているために、感電や直射日光による環境被害の影響を受けにくい

- コンパクトで省スペースで設置ができるので専用の部屋が必要にならない

- 専門の工場で生産され、機器を組み込むので工法による設計ミスなどが生じにくい

- 上の製造方法と関連して、設置工事の際は配線工事だけで済むので工期が短縮化

デメリット

- 機器を組み込んでいる関係上、機器の温度が上昇することで熱がこもりやすい

- 機器の入れ替えや増設に困難性がある。

- 扉を開閉しなければならないのでメンテナンスが面倒

高圧受変電設備のオープン式とキュービクル式についてみてきましたが、これらの設備は自家用電気工作物と呼ばれる600Vを超える電圧で受電する電気工作物なのです。

高圧受変電設備の耐用年数

メンテナンスは高圧受変電設備にとって必要不可欠ですが、とはいっても機器ですから耐用年数があります。

キュービクルは箱型で安全性が高い設備ですが、やはり高圧な設備ですので危険性が伴います。なのでどのくらいの期間安全に使用できるかを定める必要性があります。このような背景から高圧受変電設備に法定耐用年数が設けられているのです。

キュービクルは法律により耐用年数が決められており、国税庁が発表している耐用年数表から知ることができます。☞国税庁発表耐用年数表

また、キュービクル事務所用として使用されているものだと15年などと定められています。

とはいえこの法定耐用年数はあくまで減価償却の際の参考数値にすぎないので、実際のところではキュービクルの耐用年数はもって20年前後です。

高圧受変電設備の法定点検ってなに?設置届とは?

法定点検、設置届は法律で定められた事項

このような高圧受変電設備を所有している会社などは、保安規定作成義務と安全に運用するために点検や検査を行う必要があるのです。そのことを定めている法律が電気事業法第42条第1項、及びです。

?保安規程作成・設置届出・遵守義務(第42条)

点検及び検査の方法等、法律で画一的に定めることが必ずしも適当でなく、実体に即した合理的な保安対策を講じる必要がある事項については、各事業用電気工作物設置者は保安規程を定め、経済産業大臣へ届出をしていただくことで、保安体制の整備を図っています。また、事業用電気工作物の保安を確保するために、設置者と従業員に対して保安規程を遵守することを規定しています。

保安規定というのは☞のリンク先にて詳細に書かれています。設置届け出申請書にかんする事項や届け出に必要になる書類についてまとめてあります。☞保安規定について

?主任技術者選任義務・主任技術者職務誠実義務(第43条)

電気に起因する災害及び障害の防止の観点から、事業用電気工作物の設置者には、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う主任技術者の選任義務を課しています。

また、選任された主任技術者には、適切な職務遂行を行っていただく必要があることから、誠実義務を課しています。

このような義務がある以上高圧受変電設備を扱う会社は電気主任技術者を選任しなければなりません。なので高圧受電設備を保有する会社は電気主任技術者を採用しなければならないのです。

高圧受変電設備の保安管理業務外部委託承認制度

では実際にどのような点検業務をおこなうのでしょうか。簡単にいうと年間で点検する項目は以下のようになります。詳細については電気主任技術者の方がしばしば読む事になる「自家用電気工作物の手続案内」に書かれています。

点検自体は年次点検と月次点検に分かれており、それぞれに法律の規定による定めがあります。

この点検業務を行うのがまさに電気主任技術者なのですが、キュービクルなど高圧受変電設備を有する会社がすべて電気主任技術者を選任しているというわけではなく代替の場合は外注しています。しかし、無条件で外部委託というわけではなく一定の要件を満たせば容認されます。☞詳細:公益社団法人日本電気技術者協会

このような一定の要件を満たしたうえでの高圧受変電設備保安管理業務の外部委託のことを外部委託承認制度といいます。

この外部委託承認制度を使用してキュービクルを安全に点検してくれるのが電気保安法人などのような委託先になります。

まとめ

以上、受変電設備についての紹介をしてきましたが、受変電設備にはオープン式とキュービクル式の二つの構造上の方式の違いがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

そして受変電設備を安全に使用し運用するために法律による定めで届け出に規定を設けたりメンテナンス義務を定めていたり、耐用年数にも期限を設けていたりしているのです。外部委託承認制度もあったりと、受変電設備には多くの人が仕事でつながりあって我々の電気が安全に供給されているのですね。