感電という現象がなぜ発生するのか?感電は普段生活をしているとあまり遭遇することはないのではないでしょうか。ですが、電気に関係する仕事に就く人ならば常に感電の危険性と隣り合わせになります。特に電気工事士などの電気に関する資格職ならば感電が起きないように気を配らなければなりません。

とは言っても人間に電気が流れることというのは不思議なことではないでしょうか?

今回の記事ではそんな「感電」という現象がなぜ生じるのか?、感電事故を防ぐ為にはどうしたらよいのかという観点から「感電」をフィーチャーした記事になります。

感電とは?感電したらどうなる?症状とは?

感電というのは、意味合い的には「体に電気が流れてビリビリすること」です。ポケモンをご存知の方ならばピカチュウの10万ボルトを受けるサトシの姿をみたことがあるでしょう。あのような現象が感電です。

感電のレベル別症状とは?死に至る危険性も

基本的には感電の大きさは「流れた電流の大きさ」「流れた電流の時間」「流れた経路」により変化します。

人間の身体に電気が流れるとどうなるかを電流の規模ごとに生じる現象は一般的に言われていることとして以下のようなものになります。

|

電気的な被害を受けることを電撃傷(でんげきしょう)といいます。感電の流れる電流の規模によっては最悪死に至る場合もありますし、感電によるやけどが原因で身体の組織が破壊され壊死にいたってしまう可能性もあります。

次に感電の仕組みについてを紹介しますが、まずは電気が直流と交流という2つの性質があることを押さえておきましょう。

交流(DC)とは、一定の周期で振動する波(0→プラス→0→マイナス→0)を繰り返すのことを正弦波といい、このような上下に振幅があるような電気の波のことを指します。なので時間の経過とともに変化しますし、電流の向きも入れ替わるのです。

直流(AC)とは交流のような波ではなく、プラスとまいなす の2種類で成り立ち、電圧と電流の向きがフラットになっているものを指します。交流のようにプラスとマイナスを繰り返さないのです。

ちなみに電流と電圧の違いについては混同しがちな違いですが、電圧は流れるのではなく、加わるものです。

感電の仕組み。なぜ感電は起きるのか

なぜ直流と交流の違いについて紹介したかというと、感電が直流か交流かによって生じる危険性が異なるからです。例えば、直流で感電すると痙攣がおきたりしますが、交流による感電ですと心臓麻痺のリスクなども考えられます。感電の仕組みを知っておくことはそれゆえ大事でしょう。

感電の仕組み~電位差で感電~

出典:東北電力

このイラストを見ると、一本しかない電線に立っている鳥は感電していません。一方の電線①と電線②の両方に触れてしまっている鳥は感電しています。

この違いは電位差によって説明することができます。電気は水と同じように高いところから低いところに電圧が流れていきます(降圧)。ゆえに電気の通り道はわっかのようにサイクルがないといけません。

電線②の上にたっている鳥が感電していないのは、この電位差がないので感電していません。人が電線にぶら下がっており、地面に足がついていない状態も感電しません。電気の通りみちになっていないから感電しないのです。

電線①と電線②の両方に触れている鳥が感電しているのは、鳥が触れている電線①と電線②の両方との間に電位差が生じ、電気が通る道になっているからです。

感電の仕組み~オームの法則~

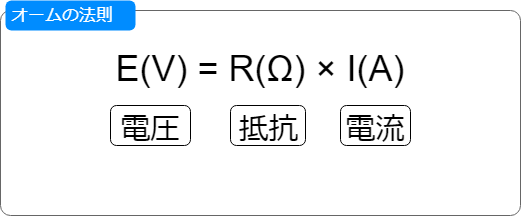

オームの法則をご存知でしょうか?中学校で習う電気に関する代表的な法則ですが、この法則と感電は密接な関係を持っているのです。

オームの法則がどんなものかというと、

オームの法則の概要

オームの法則というのは『電圧(V)の大きさは、電流(A)が大きくなるほど大きくなり(比例)、抵抗(R)が大きくなるほど、大きくなる(比例)』という法則になります。

人間の身体の抵抗(R)は

1⃣皮膚が乾燥した状態でR1=4,000Ω、2⃣汗をかいた状態でR2=2,000Ωの抵抗を持っているのです。

1⃣乾燥状態の場合

100Vの電気に感電したとすると、オームの法則により、100V÷4000Ω=0.025Aとなります。つまりは人の身体に25mAの電流が流れることになります。100Vの電気に感電したとすると、25mAの電流が流れるので、軽い神経マヒが起こることが想定されます。

2⃣汗をかいた状態の場合

同様に100Vの電気に感電したとすると、オームの法則により、100V÷2000Ω=0.05Aとなります。つまり人の身体に50mAが流れることになります。これは呼吸困難になるレベルです。

汗をかいている状態など身体が湿潤している場合に、受ける電圧次第では身体に影響を及ぼすレベルになるのです。

ポケモンで水タイプが電気タイプに弱い性質を持っているのはこのことが故でしょう。それに水っけが多い状態でコンセントのプラグを抜くことが感電のリスクになるのもこうした仕組みがあるがゆえです。

感電を防ぐには?

感電は電気工事に携わらない人でも起こりうる身の回りの現象で、怖い現象です。1970年代には毎年100名近くの方が感電で命を落としていました。現在では10~20件と減少はしているもののまだあるようです。ですので、感電の防止策を知っておくことは重要なことでしょう。

防止策①濡れた手で電気器具に触れない

その理由は☝に示した通りですが、親にも教え込まれるほどに重要な防止策でしょう。

防止策②充電部分をむき出しにしておかない

むき出しというのは露出のことですが、帯電状態にある充電部分ではなく、電気機器等の表面カバーが外れた露出部分のことを指します。当然電流が流れる部分ですので、触れると危険です。

露出している場合は、電気器具の大きさにもよりますが、業者に修復依頼をお願いするのがよいでしょう。また、定期的な点検も大事です。ちなみに、一定電圧規模以上の電気設備には法定点検の義務があります。

防止策③漏電遮断器を設置する

漏電というのは、まさに電気の漏れが起きている状態のことで漏れた電気を不意にふれてしまうこともまた危険です。

このような危険性があるがゆえに、労働安全衛生規則第333条では水気や湿気がある場所、移動式の電動工具、屋外のコンセント等において漏電遮断器の設置を義務付けているのです。それゆえに家庭用ブレーカーには通常設置されていますが、古い家庭用ブレーカーにはついていないことがありますので、漏電遮断器の設置確認は必須でしょう。

防止策④接地(アース)工事を行う

アースというのはまさに地球(earth)です。地球=大地の電位は安定していますので、電気機器や屋内配線を大地と接続=接地することによって電位を安定させることができるのです。つまりは電流を安定した電位である大地に放出することで漏電など、万が一の場合感電を防ぐのです。

この工事を接地工事といい、水気のあるような場所にある電気設備、電気機器においては電気設備技術基準により接地工事が義務付けられています。その理由はまさに感電を防止することのほかにありません。

防止策⑤二重絶縁の電気機器を使用する

強化絶縁というのは二重絶縁とも呼ばれ、その名の通りに二重にわたって感電を防止するのです。一重は感電に対し、基本的な保護を行うための基礎絶縁、二重目は基礎絶縁破損の際に補助的に保護を行う補助絶縁を使用します。

下の図のようなマークを見たことはありませんか?これが貼ってあるものが二重絶縁の電気機器になります。このマークがついているものは電気用品安全法に基づく技術上の基準に適合した安全性の担保された製品になります。

![]()

二重絶縁マークがついていない電気機器もありますが、労働安全衛生規則等の規定に基づき、漏電遮断器を取付け、アースを行ったうえで使用しなければなりません。

まとめ

以上のように、感電の仕組みや症状、防止策についてを紹介してきました。電気工事に関わるものならば感電のリスクは常に想定していなければなりませんが、一般家庭でも感電の危険性はあります。未だ感電による被害件数は数年前に比べればわづかですが、あります。適切な対処法、防止策を施して感電のない安全な電気使用をしましょう。