意外と身近だけど、いまいち目に見えなくて怖いのが「電気」です。

触ると感電するし、雷は怖いですし、電気には危険が付きまとうことからしばしば電気を敬遠してしまうことが多いです。

今回の記事からは「電気設備図鑑」というシリーズで世の中に存在するあらゆる電気設備をわかりやすく、図鑑形式で紹介していきます。

これから電気を仕事としてやろうと考えている人や電気について知りたい!といった方へ向けて電気のあれこれを「電気設備」という面から紹介したいと思います。

まずは第1弾としてそもそもの「電気設備とはなにか?」ということについて紹介したいと思います。

電気設備とは何か?種類は?

電気設備とは、その名の通り電気を作り、送り、使うための設備になります。

ですので、電気設備の用語の定義としては相当広い範囲が相当します。家の太陽電池発電設備から、キュービクル、火力発電所、風力発電所などの大型の電気設備といった具合にあらゆるところに電気設備は存在しています。

普段生活している中で、「電気」は欠かせない重要なパイプラインの一つになっています。ですが、電気がどうやって供給されているのかということに関してはいまいち知られていないのではないでしょうか?

東京電力などの電力会社から供給されているということに関しては知られたことかもしれませんが、どんな設備が介在しているのかということについてはいまいち知られていないでしょう。

電気設備は大きく3つに分けて分類されることがあります。電気の授業を受けると最初のほうで教わることになります。

電気設備の種類・分類

❶発電設備

- 代表的なものとしては、火力発電、風力発電、原子力発電、太陽光発電などの設備が該当します。これらのような電気設備にて電気は作られています。

❷送配電設備

- 上のような発電設備で作られた電気の通り道になります。電線といえばわかりやすいでしょう。

❸構内電気設備

- 電気を用途に従いエネルギーとして変換して利用します。

以上のように電気設備は分類されます。

次に覚えておきたい用語として「電気工作物」があります。

なぜ、大事かというと、発電所から電気を使うおうちまで電力が届いているのは「電気工作物」が介在しているからです。

電気工作物とは?

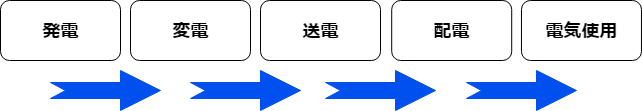

電気を作っておうちに提供する発電所、作られた電気を送電、配電する変電所や送配電設備や、ビルや家屋、工場などの電気を使用する施設の受電設備、配線設備などもろもろ含めて「電気工作物」といいます。

つまり電気が流れてくる一連の流れに関するものが電気工作物なのです。

☝の流れに関連する設備であれば何であれ「電気工作物」に該当します。

そんな電気工作物にもいろいろと種類があります。

電気工作物の種類

電気工作物の分類は大きく、一般用電気工作物か、事業用電気工作物に分かれています。事業用電気工作物はさらに「電気事業の用に供する電気工作物」と「自家用電気工作物」に分類されます。

一般用電気工作物か自家用電気工作物の分け目は、「受電電圧が600V以下か、600V超過」かで分かれています。

電気事業というのは発電会社、電力会社などの発電、送電、配電等といった電気の送りて側に当たる会社を指します。

電気工作物をまとめると以下のようになります。

| 区分 | 対象 | |

| 一般用電気工作物 |

・600V以下で受電するもの

・600V以下で発電する*小出力発電設備 |

|

|

事業用電気工作物

|

電気事業の用に供する電気工作物 |

一般・卸・特定・特定規模電気事業者

|

| 自家用電気工作物 |

600Vを超える電圧で受電するもの

|

|

一般用電気工作物の対象になっている小出力発電設備というのは、以下のような設備が該当します。

| ❶出力50KW未満の太陽電池発電設備 |

| ❷出力20KW未満の風力発電設備 |

| ❸出力20KW未満の水力発電設備 |

| ❹出力10KW未満の内燃力火力発電設備 |

| ❺出力10KW未満の燃料電池発電設備 |

が該当します。(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条より作成)

と電気事業法という法律により、電気工作物は規定されています。

電気事業法については☞電気事業法

どんなものが電気工作物なのかという定義について理解した上で、具体的にどんなものが電気工作物としてあるのでしょうか?

電気工作物の例

一般用電気工作物

一般用電気工作物の例

実は、家に取り付けるタイプのソーラーパネルも出力50KWであれば一般用電気工作物として扱われるのです。

そのほかにも一般住宅家屋や、小規模の店舗なども一般用電気工作物に含まれます。

事業用電気工作物

事業の用に供する電気工作物

事業用電気工作物の例(電気事業の用に供する電気工作物)

事業の用に供する電気工作物の例としては火力発電設備や風力発電設備、原子力発電設備などがあります。

自家用電気工作物

自家用電気工作物の例(出典:http://www.naigai-e.co.jp/naigai_product/product/07_highvoltage.html)

自家用電気工作物の例としては受変電設備であるキュービクル設備が有名でしょう。

電気工作物はこのように比較的身近なものからなじみのないものまで本当に幅広く存在しています。これらの電気設備は当然故障などにより動かなくなってしまうことがあります。そうならないように「電気主任技術者」や「電気工事士」が安全点検・メンテナンス業務を行っているのです。

さらに、電気設備を設置する際に必要になるのは「工事」ですが、電気設備工事には工事基準が設けられていたり、電気設備図面に使用する記号があったりします。次にそれらについてを説明します。

電気設備工事のあれこれ

押さえておきたい!電気設備技術基準

そんな電気設備ですが、電気設備工事に関する技術基準なるものが当然のように存在し、経済産業省管轄のもと基準が設けられています。

電気設備技術基準というのは電気事業法に基づいて制定された電気設備工事に関する基準のことを指します。電気工事士はこの基準に基づいて電気設備工事をするように定められている非常に重要な基準なのです。

詳細については☞電気設備の技術基準の解釈

規制事項を簡単にまとめると、

- 電気工作物が人に傷害などの危険を及ばさないようにすること

- 電気工作物が他の電気設備に磁気的な障害を及ぼさないようにすること

- 電気供給に障害を及ぼさないようにすること

となります。安全かつ、適切に電気工作物を施工、工事することが求められているようです。

この電気設備技術基準というのは、社会情勢に従い、いくども改正され続けています。電気工事士など、電気設備工事に係る方は改正の際には特に気を付けなければなりません。

電気設備工事図面記号ってなに?

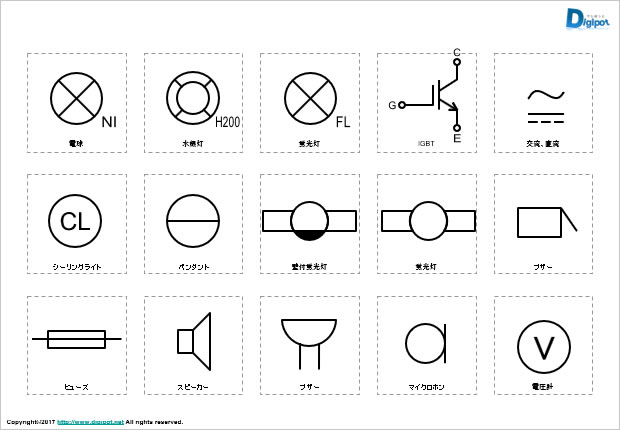

電気設備工事においてこのような記号が使用されることがあります。

電気設備工事図面に使用される記号

このような記号は電気工事士試験の出題内容になったりします。配線図の図記号問題などで出題されています。ちなみに配線図の図記号問題は暗記で対策できるので、失点できませんね。

なぜ、電気設備工事図面の記号が定められているのかというと、工法の違いや製図の違いなどがあると、職人などがバラバラ電気設備工事をしてしまいお客様に迷惑をかけてします恐れがあるからです。

☞に文部科学省制定の電気設備工事標準図面というのが定められています。文部科学省制定電気設備工事標準図(特記基準)

また、電気設備工事図面における記号を配布しているサイトなどもあります。

まとめ

電気設備図鑑その①として、まずは電気設備とは何かということに関しての紹介記事となりました。電気設備はその範囲の広さゆえに相当奥が深く、特定の電気工作物に非常に精通した人がいらっしゃいます。

例えば、太陽光には特高太陽光発電というのがあるのですが、その特高太陽光発電の建設から保守運用までを完璧にこなせる方がいらっしゃいます。

そのようなプロフェッショナルがいてこその我々の生活を「電気」の面から支えているのですね。